我于2014年10月到2016年10月在密歇根大学安娜堡分校做了为期两年的访问研究。作为青年教师,这段访问经历让我得到了学术滋养,成为我学术生涯的重要阶段。创新、自由、开放——这是我对密歇根大学安娜堡分校的直观感受。密歇根大学安娜堡分校是美国顶尖的公立大学,2016年公立大学排名甚至超越了加州大学伯克利分校,排名第一。世界大学排名也经常在十五名左右。2017年她即将迎来自己两百年的校庆。

密歇根大学分为安娜堡分校、迪尔伯恩分校、弗林特3个分校。这3个分校是相对独立的。我所在的安娜堡分校是一个美丽的小城。由于居民平均受教育程度非常高,整个社会环境和基础设施都非常好。虽然冬季长达四到五个月,但实际还是非常宜居的。这里有全球顶尖的大学,文化氛围浓厚,每年当地的音乐季都有世界顶尖的音乐演出团体来演出,是很多名团美国巡演的必经之地。安娜堡拥有全美第二大的足球场,密歇根大学的橄榄球和篮球都非常有名。在刚刚过去的2016巴西奥运会,密歇根大学为美国贡献了6块金牌,足以说明这里的体育氛围也非常浓厚。这一切都是密歇根大学给这座小城带来的独特魅力。

图片说明:校园一角——密大工学院主楼

图片说明:左图为灯火辉煌的密大法学院图书馆,右图为EECS系楼前的香农雕像,香农是信息论的发明人,也是密大校友。密大校友还包括诺贝尔物理学奖获得者丁肇中教授。

我在密歇根大学的合作导师是L Jay Guo教授,他是微纳制造和光声领域的国际著名学者,2001年发表在Science上关于微纳制造的论文迄今他引已经超过2000次。在他的指导下,我在美国的研究工作从原来从事的压电声表面波器件研究领域转到光声转换材料与器件方向。思路是基于碳基材料(碳纳米管、石墨烯、碳黑)结合高热膨胀率的有机硅烷材料制成高效率的光声转换材料和器件,进而在无损检测领域以及一些特殊的癌症治疗领域开展应用。

研究组之前基于碳纳米管和PDMS复合材料制作了光声转换聚焦器件,聚焦区域特征尺寸小于100um,声压大于40MPa,同时可以产生稳定的自由边界声空化,从而在细胞尺度对生物组织发生作用,如摧毁癌细胞、清楚血管壁栓塞等等。小组之前关于其生物应用的研究成果发表于Nature Scientific Reports,随后被Nature Photonics 作为一种有潜力的技术关注报道。在密歇根大学访问期间,我继续了这一方面的研究。

我的这一研究,主要从2个方向入手:

第一是基于光声材料的高转化效率,研究其在无损检测领域的新应用,包括无接触产生超声和无接触检测超声。发现了一种具有高光声转换效率,同时成本低廉的新材料体系。同时结合无损检测的特点和无接触产生超声的要求,超越了传统声光材料体系工作的热弹区域,提出使无损检测的光声转换过程工作在相位爆炸区域内,从而超出了热弹区域光声转换效率的极限,弥补了因为检测试样与空气阻抗差别过大而引起的能量损耗。

第二是基于此原理设计了一种新型聚焦光声转换镜,降低了自由空间声空化的光强阈值,并研究了其在生物学领域治疗眼球黑色素瘤的应用。相关研究成果已经整理成3篇文章,即将投稿发表。在组内学习研究的2年期间,我把握了这一领域的前沿,对其在无损检测方面的应用推进有所贡献,同时掌握了聚焦超声器件的制备、表征、应用等全套技术,配以一定的设备,就能在国内开展这一工作。

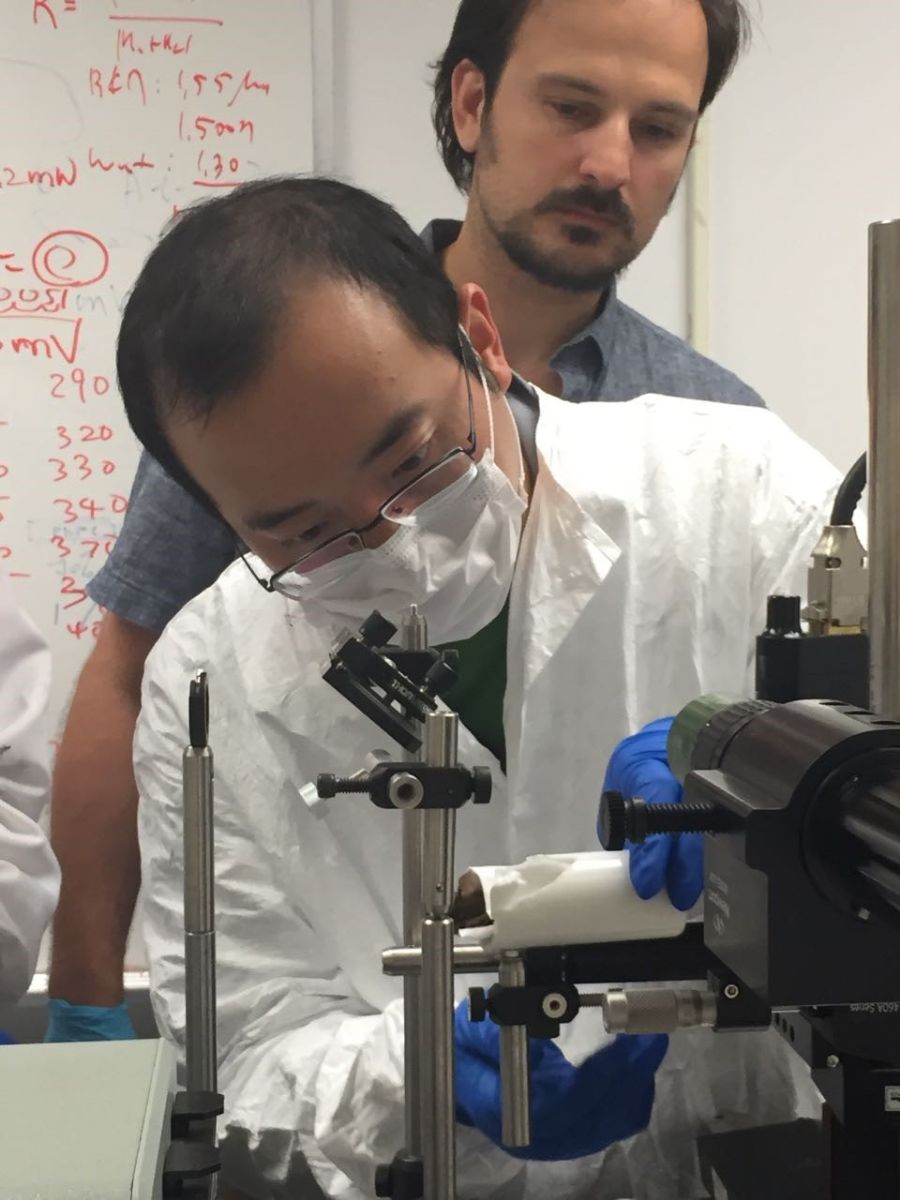

图片说明:左图,在系楼(Department of electrical engineering and computer science)前的留影;右图,做动物癌症治疗实验时调整光路,身后是密大医学院的合作者。

密歇根大学有着一流的学术环境,经常有不同领域的顶尖学者来学校交流。这与目前美国是科技最发达国家这一现状有关。经常是在一些著名期刊上看到有本领域的最新文章发表,然后就有文章的作者来做讲座。讲座本身的质量也非常高,其面对的听众是“大同行”,深入浅出,着重讲述的是自己的创新思想,有时还会有一些未经发表的最新结果,这种讲座给人的启发和收获比较大。

同时,密大校内的学者也经常就一个问题进行讨论,博士之间、教授之间、博士生与非自己导师的教授也经常讨论问题。讨论是学习知识非常便捷的一种“偷懒”方式,同时也是产生新点子的捷径。在密大,除了与我的合作导师经常讨论以外,我还与从事GaN微波声学器件的Mina 教授、以及与从事高Q值光学谐振传感器的Sherman Fan教授研究组进行了合作研究,成果已经发表在Scientific Reports和国际顶级会议2016年IEEE IEDM上。通过与这些顶尖学者的合作,启发了我的一些新研究思路,在国外期间我顺利申请到了国家自然科学基金面上项目和深圳市基础研究项目,这样在回国后能够顺利开展研究工作。

图片说明:和合作导师L Jay Guo教授一家以及在密大的主要合作者Taehwa Lee博士一家合影,Taehwa Lee现在为斯坦福大学博士后。

在国外学习期间,通过切身体会和不断学习,我总结了自己心目中的一流研究组的特点:

其一,教师真正聚焦学术,持续激发学生兴趣。我接触的老师,能够经常提出新点子,老师和学生沟通非常频繁。老师和学生是一种合作者的关系,老师在研究里面起到的是引导者的作用。老师一天到晚都在忙,但是忙的都是与学术有关的事情。密歇根大学的学术交流非常频繁,老师经常出现在各种讲座现场,可以说每三天至少参加两场讲座。其它时间除上课时间外,多半是在与学生讨论或者与同事讨论。

其二,有一群优秀的博士生。不得不承认,一流名校的博士生确实实力很强。只说一个衡量标准,老师有的一些好的想法学生能否执行。即使有的学生平时看上去懒懒散散,但是老师交待的任务还是能够按照老师的想法去完成的。优秀的学生更会有自己创新性的想法,来为老师的点子锦上添花。这些因素取决于几点:优中选优的人才选拔方式,学生平均智力水平就很高;学生具有扎实的物理、数学基础;研究生阶段课程授课质量很高,直接为研究阶段做好了准备。

其三,合作攻关的研究模式。老师的一个点子实现往往有2-3名学生参加,这中间会有年长的师兄牵头。参加的学生往往各有各的优势或特长,经过相互讨论,互相学习,也互相启发。这种合作式学习有以下好处:人类是群体动物,一个人做事时总有一种懈怠感,想偷懒,几个人可以相互约束、相互鼓励,克服科研过程中因为个人因素产生的一些主观错误(自己把自己吓倒)。有些思路或想法自己往往想不太清楚,要通过多种方式来刺激大脑,比如与别人讨论,在讨论中形成自己清晰的观点。杨振宁和李政道关于宇称不守恒的想法,就是在两人面对面的讨论中产生的。产生想法的途径很多,比如自己思考,阅读文献,与别人讨论,公开报告。需要有多种方式来刺激大脑,显然埋头单干一种方式是不合理的。

其四,来自世界各地的访问学生或学者。在我所在的2年间,有来自巴基斯坦、土耳其、伊朗、日本、中国大陆和台湾等十余人。大部分来的学生或学者都自身做出了一定成绩,然后老师会安排你结合自身优势和这边小组特色,和小组的博士生一起做一些内容,在做的过程中,访问学者学到了一些东西,同时访问学者或学生的优势往往都被小组博士生学习到了。这也算一种非常有作用的交互形式。举个例子,人民大学过来一个本科生进行交流,为期不到四个月。他之前在人大跟随导师做过二维材料方面的研究,然后在美国德州大学奥斯汀分校做过MoS2材料的光生Trion研究,在二维材料制备和PL广谱表征方面有一些经验。我们小组本身没有二维材料方面的经验,但是就在她访问的短短3月之内,在导师指导下,和一个博士生合作,结合我们这边在器件设计方面的一些经验,两人做出了一项预估有Nature communication级别的研究成果。

在密大的两年,收获很大。对我自己来说,几乎是更新了科学研究的思维方式,让我知道了什么是好的科学研究,怎么做好的研究。我自己进一步明确了自己的研究方向——微纳结构中的超声波的激发与调制,在这个方向下面有了一些前沿的研究课题。想到这里,衷心感谢国家留学基金委的资助,感谢华中科技大学,感谢光学与电子信息学院,感谢傅邱云教授课题组全体老师以及我的家人的支持,让我在美国能够安心学习,收获人生这一段宝贵的经历!