随着互联网应用和服务的广泛普及,光纤通信网络带宽以每年20%~40%的速率持续增长,据保守估计,目前铺设好的光纤传输系统在未来10年内将达到其非线性香农极限(100 Tbit/s)。因此,唯一尚未得到充分利用的信号空间维度引起了业界的高度关注,重点包括基于多芯光纤的空分复用以及基于少模光纤的模分复用研究。

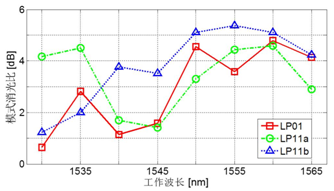

华中科技大学光学与电子信息学院付松年教授团队在少模光纤的设计制备及应用领域开展研究,取得了丰硕成果。首先,对基于普通圆芯两模少模光纤的模式复用器——光子灯笼开展研究。尽管包含电场振幅和相位两种信息的传输矩阵可以完整描述光子灯笼的模式相关特性,但是需要复杂的测量装置和昂贵的测试设备才能够获得。为解决这一问题,该团队提出了一种结构简单的功率传输矩阵测试方案,利用光的反射特性,在光子灯笼的各个输入端口分别输入激光,通过在各端口进行光功率的测量及非线性方程组求解,可以获得光子灯笼的模式消光比、插入损耗、信道相关损耗等模式特性相关参数。由于光子灯笼的模式相关特性具有波长相关性,因此也可以通过功率传输矩阵测量来获得其模式选择的波长相关特性测量。该成果以“Mode-dependent characterization of photonic lanterns”为标题发表于Optics Letter上,博士生于大伟为第一作者,付松年教授为通讯作者。

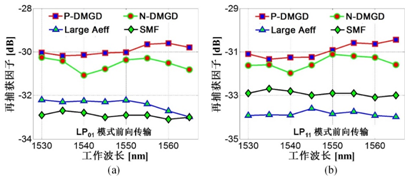

同时,该团队利用光子灯笼作为模式激励模块研究了少模光纤的瑞利散射特性。瑞利散射强度与波长的四次方成反比,引起的损耗是光纤损耗极限的最终因素。在光纤双向传输系统中,瑞利背向散射光是不可消除的噪声源,会对传输信号造成损伤。少模光纤中由于存在多个导模,其瑞利散射的模场分布也变得较为复杂。首先从单模光纤中瑞利散射光的数学模型出发,建立弱耦合少模光纤中瑞利背向散射光的半解析理论模型,针对不同的前向传输模式,计算得到对应的瑞利背向散射光的光强和模场分布,并分析光纤结构参数(纤芯半径a和芯包层折射率差Δn)的影响。结果表明少模光纤中瑞利背向散射光以不同比例分布于所有导模中,光纤的结构参数会影响瑞利散射的总功率,随着纤芯半径的减小和芯包层折射率差的增加,瑞利散射的光强逐渐增强。实验中对三种不同结构的两模光纤进行了测试,包括正DMGD两模光纤,负DMGD两模光纤和大模式有效面积两模光纤,结果如图2所示。该成果以“Characterization of Rayleigh backscattering arising in various two-modefibers”为标题发表在Optics Express上,博士生于大伟为第一作者,付松年教授为通讯作者。

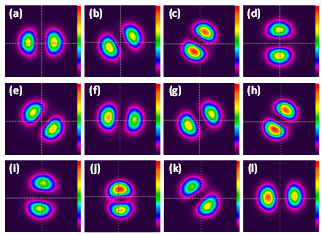

此外,该团队研究了普通少模光纤中高阶模式分布特性,分析了线偏振模式与矢量模式的区别以及两者的转换关系。利用琼斯矩阵,以矢量模为基础建立了普通少模光纤模场传输演化模型,并仿真得到模场输出结果。实验中验证少模光纤在扰动条件下的模式传输特性,利用全光纤偏振控制器结构,实现少模光纤中LP11模式360°任意旋转操控,实验结果如图3所示。该成果以“All-Fiber Tunable LP11Mode Rotator With 360° Range”为标题发表在IEEE Photonics Journal上,硕士生洪志坤为第一作者,付松年教授为通讯作者。

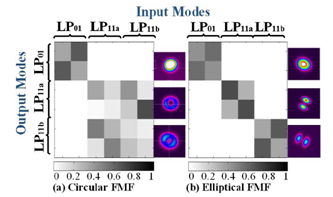

具有特殊结构的少模光纤表现出的不同于普通单模光纤的性质,在光纤传感及光纤通信等领域吸引着众多科研人员深入探索,椭圆芯少模光纤与普通少模光纤相比,模式间的有效折射率差更大,因此可以极大提高椭圆芯光纤的模式间隔。课题组博士生梁俊鹏以第一作者发表文章“Design and fabrication of elliptical-core few-mode fiber for MIMO-less data transmission”在Optics Letter上,付松年教授为通讯作者。通过理论计算,对三模椭圆芯少模光纤,重点优化了影响模式间隔的关键参数弯曲损耗;而对于五模椭圆芯少模光纤,重点研究了高阶模式串扰对模式间隔的影响,最终拉制出7.94km的三模椭圆芯光纤。因为椭圆芯光纤具有大模式间隔,可以在短距模式复用传输中避免使用高复杂度的MIMO信号处理,论文理论计算并实验证明了经过2km的普通圆芯和三模椭圆芯少模光纤传输后,各个空间模式在光纤内的分布结果,如图4所示。

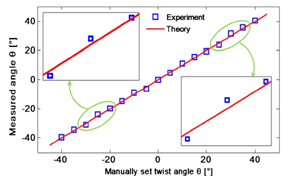

在光纤传感的应用上,课题组利用椭圆芯光纤设计出一种温度不敏感的光纤扭转传感器,利用光纤的LP11a模式,使得其模斑在-90°至90°范围内进行无畸变旋转且模场旋转角度与外界扭转具有线性关系,该方案将传统的波长监测转变为功率监测,大大降低了传感系统的成本和封装。在20°C至150°C的环境温度下都能正常工作,温度带来的测试功率变化小于0.01dB,图5显示了实验的测量误差,显示测量结果与理论值完美匹配。博士生于大伟和莫琦为共同第一作者,付松年教授为通讯作者,文章“Temperature-insensitive fiber twist sensor based on elliptical-core few-mode fiber”发表在Optics Letter上。

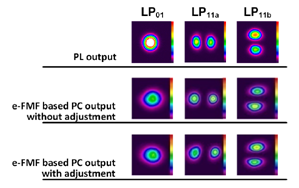

在对椭圆芯光纤的模式特性展开分析的同时,该课题组也对模式的偏振态开展研究。利用椭圆芯光纤具有大模式有效折射率差和小偏振有效折射率差的特性,在保证有效隔离空间模式的条件下,分别对LP01,LP11a和LP11b模式的偏振态进行操控,使得LP11a模式可以从x方向线偏振态转换成y方向线偏振态。图6显示了在进行偏振操控前后三个空间模式的模斑及偏振分布。该成果“All-fiber polarization manipulation for high-order LP modes with mode profile maintenance”发表在光学核心期刊Optics Express上,硕士生崔静娴为第一作者,付松年教授为通讯作者。

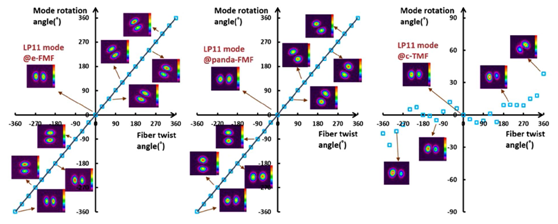

课题组还设计制造了另一种具有保偏性质,支持6个空间模式的熊猫芯结构少模光纤,对该光纤进行了模式旋转操控,发现熊猫芯光纤相比较于普通少模光纤或者椭圆芯光纤有着更大的优势,同时具有空间模式与偏振模式的保持特性。任意高阶模式可以随着光纤手动扭转,发生无失真模场旋转且模场旋转角度与外界扭转角度具有线性关系,结果如图7所示。我们分别比较了LP11模式任意旋转特性在普通少模光纤,椭圆芯少模光纤和熊猫芯光纤中的实现。该成果“All-fiber spatial rotation manipulation for radially asymmetric modes”发表在Scientific Reports上,博士生莫琦和硕士生洪志坤为共同一作,付松年教授为通讯作者。

以上成果得到了国家863项目(2015AA015502)、国家自然科学基金(61275069,61575071, 61711530043)的资助,并得到下一代互联网接入系统国家工程实验室各位老师,烽火光纤,长飞光纤光缆有限公司的大力支持。